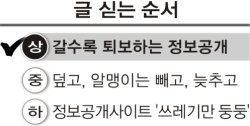

전문가 100명 설문조사…65% 처리과정 불만족

청구경험 많을수록 불만 커;기록물 존재유무 파악 어려워… 자료 ‘조작’ 가능성도

“정보공개 회신이 왔는데, 본래 원하던 정보는 거의 없었어요. 알맹이도 없고요.” “무슨 정보가 어디에 어떤 이름으로 있는지 알기 참 힘들어요.” 이명박정부의 정보공개 제도에 대한 언론과 시민단체, 대학원생 등 전문가 100명의 만족도는 매우 낮았다.

1992년 ‘국민 알 권리’ 위해… 정보공개는 국정의 투명성 제고는 물론 국민의 알권리를 제도적으로 보장해주는 민주주의의 핵심 제도이다. 사진은 정보공개법 제정을 위해 1992년 7월 서울 프레스센터에서 지방의정연구회 주최로 열린 ‘주민의 알권리와 행정정보공개’ 세미나.

세계일보 자료사진

또 비공개 결정이 내려졌을 때 그 사유가 명확히 제시되었냐는 질문에는 10%만이 ‘그렇다’고 답했다. 나머지는 보통(48%)이나 불성실하게 기재되었다(30%)거나 ‘기재가 전혀 안 돼 있었다’(7%)고 답했다.

특히 이 문제는 정부도 이미 파악하고도 대책 마련을 서두르지 않아 비난을 면키 어려워 보인다. 지난해 발간된 ‘2007 정보공개 연차보고서’에는 ▲비공개결정 근거의 추상적 제시 ▲구체성이 미흡한 정보공개 운영계획 수립 등 운영상 문제점을 제시했다. 또 비공개결정의 적정성도 83.2점(2006년)→77.8점(07년)으로 하락했다고 보고했다.

결과적으로 이 같은 문제로 청구인 65%가 정보공개 처리 전반에 불만족한다고 답했다. 참여정부와 비교했을 때도 제도 자체가 후퇴(56%) 또는 매우 후퇴(19%)했다는 응답이 주를 이뤘다.

◆정보 소재 파악 어려워 ‘헛발질 청구’ 가능성 높아=전문가들은 또 정보공개를 청구한 기관에 요청한 정보가 존재하는지를 쉽게 알 수 있었느냐는 질문에 ‘그렇지 않았다’는 답이 39%였다. 여기에 ‘보통’이라는 54%까지 합치면 무려 93%가 어디에 어떤 정보가 있는지 쉽게 알기는 어려웠다는 평가다. 정보의 존재를 제대로 알 수 없다는 것은 그만큼 정보공개 청구의 ‘헛발질’ 가능성이 크다는 것이다.

공개·비공개를 결정하는 기간을 묻는 설문에서 법정 기한인 10일 이내에 답을 들었다는 응답도 28%로 의외로 적었다. 반면 20일 이내에 들었다는 응답이 59%로 높게 나왔으며, 3일 이내에 즉시 공개 처분을 받았다는 응답은 3%로 극히 저조했다. 한 달 또는 그 이상 걸렸다는 응답도 8%였다.

◆공무원 처리 과정도 미숙=정보공개 처리과정에 대한 불만도 적지 않았다. 전문가들은 정보공개청구 후 담당 공무원으로부터 청구취지나 활용처를 묻는 불필요한 전화를 받았다는 비율이 41%나 됐다.

또 청구 결과 받은 자료가 원래부터 기관에 존재하는 기록물이었다는 응답 비율은 8%에 불과했고 나머지 73%는 담당 공무원의 ‘손을 거친’ 가공 자료였다고 답했다. 누락 공개 또는 내용 조작의 가능성이 농후한 대목이다.

정보공개는 해당 기관에 존재하는 기록물 등 원본의 사본을 공개해야 한다.

이명박 대통령의 정보공개 개선의지에 대해서도 후퇴했다는 응답이 33%(평균 53%), 매우 후퇴 67%(평균 22%)로 극명한 부정적 의견을 보였다. 참여정부에 비해 제도 개선이 됐나는 질문에는 ‘매우 후퇴했다’는 응답이 33%로 평균 19%보다 높아졌다.

특히 이번 설문에선 정보공개 청구 경험이 많을수록 불만족도가 높았다. 청구건수가 50건 이상인 다경험자는 처리 전반의 과정에 대한 불만족도가 67%, 매우 불만족이 17%로 전체 응답자의 평균 불만족도(각각 51%, 14%)보다 월등히 높았다.

정보공개 공공보도팀=김용출·나기천·장원주 기자 kimgija@segye.com, 유선희 인턴기자

'우리의 활동 > 활동소식' 카테고리의 다른 글

| [뒤로가는 정보공개] “밀실행정·정부인식 부족 실망” (0) | 2009.02.06 |

|---|---|

| 1992년 ‘국민 알 권리’ 위해… (0) | 2009.02.06 |

| [뒤로가는 정보공개] 각 부처 정보공개심의委 '개점 휴업' (0) | 2009.02.06 |

| 청와대 공무원들의 이름은 "동그라미" 입니다. (0) | 2009.02.02 |

| KBS 해직기자들, 정직으로 감면, 그러나 .... (1) | 2009.01.29 |